(Shahidul Alam)

|

| Shahidul Alam. “Lokman”. Nanyang Technological University (NTU). Singapore, 1999 |

Ci sono alcuni fotografi con cui si prova una forte empatia, che nasce

dapprima dai libri e dalle loro fotografie e poi, se si ha la fortuna di

incontrarli di persona, viene confermata e rafforzata a pelle.

Così è stato con Shahidul Alam, il prossimo fotografo di cui vi voglio parlare.

Il suo libro “My Journey as a Witness”, del 2011, è stato uno dei

primissimi libri che comprai, perché era una rarità trovare libri fotografici

che raccontassero il Bangladesh, paese che fu una forte ispirazione nel mio

viaggio di fotografo, come ho già scritto molte volte.

Quel libro lo comprai perché era una porta che si apriva su un paese

che stavo iniziando a conoscere, e diventò la scoperta di un grandissimo

fotografo.

Shahidul Alam, nato nel 1955 a Dhaka, ha una storia personale complessa

ed un'attività intensa.

Non è facile riassumere tutto quello che ha fatto, non solo come

fotografo, ma in primo luogo come attivista per i diritti umani.

Shahidul Alam iniziò a fotografare quasi per coincidenza. Studente di

dottorato in chimica a Londra, Alam acquistò una Nikon FM per un amico durante

un viaggio negli Stati Uniti e in Canada nel 1980, ma l'amico non poteva

rimborsarlo, quindi ha tenuto la fotocamera.

“Ho iniziato a usarlo”, racconta Alam in un'intervista al TIME di Dhaka.

“È stato quando ho capito, lavorando come attivista sociale, quanto fossero

potenti le immagini, che ho deciso che sarei diventato un fotografo.”

|

| Shahidul Alam con una famiglia Rohingya. Foto: Mohammad Shahnewaz Khan, 2017. |

Da allora nel 1989, ha co-fondato la Drik Picture Library con il suo

partner di lunga data, l'antropologo e scrittore Rahnuma Ahmed, per reclutare e

rappresentare i fotogiornalisti del Bangladesh e difendere la libertà di parola

nel suo paese. Nel 1998 ha fondato il Pathshala South Asian Media Institute,

un'accademia fotografica che ha laureato alcuni dei più interessanti e vincenti

giovani fotografi del suo paese, e nel 2000 Chobi Mela, il primo festival

internazionale di fotografia in Asia. È diventato la prima persona del Sud Est

Asiatico a presiedere la giuria del World Press Photo, nel 2003, e ha ricevuto

numerosi riconoscimenti, tra cui lo Shilpakala Padak, il più alto

riconoscimento artistico del Bangladesh.

Come ha scritto il grande Raghu Rai:

“In India abbiamo molti più fotografi, alcuni molto bravi, e ci sono molte gallerie d'arte e soprattutto di fotografia. Oltre a rinomati giornali e riviste, molto sta accadendo a molti livelli. Ma non abbiamo uno Shahidul Alam, che possa combinarli in una forza sociale e creativa coesa.”

Non è un caso che l'introduzione al suo libro è stata scritta da

Salgado.

Entrambi provenienti da quella parte del mondo che, lo stesso Alam, ha

chiamato il “Majority World”, per sostituire quel “Terzo Mondo” creato

dall'Occidente per mantenere certe differenze che sono ormai fuori dalla storia

reale delle nazioni e le loro geografie politiche.

Proprio per la sua attività in difesa dei diritti umani e della libertà

di parola e stampa fu arrestato, trascorrendo 107 giorni in carcere, finché una

petizione mondiale di artisti, fotografi, giornalisti e gente comune costrinse

il governo a liberarlo.

Alla sua detenzione è, in parte, dedicato il suo ultimo libro “The Tide

Will Turn”, del 2019, che prende il titolo dalla conclusione della lettera che

la scrittrice indiana Arundhati Roy gli scrisse quando era in carcere.

Un libro molto intenso e privato, che mostra non solo i suoi giorni in carcere,

ma anche le battaglie che ha portato avanti negli anni come quella per la

giovane studentessa Kalpana Chakma, scomparsa nel giugno del 1996, perché

difendeva in modo risoluto i diritti delle popolazioni tribali delle Chittagong

Hills dai soprusi del governo.

Alam ha ripercorso la sua vita e i suoi ultimi momenti, come un

fotografo della polizia scientifica – con accuratezza e tanta pietà.

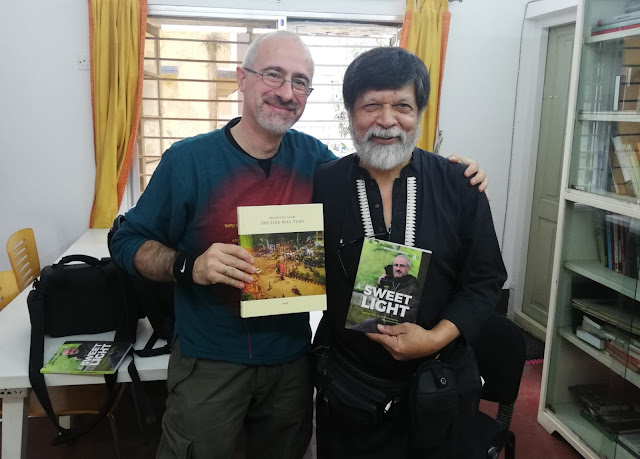

Appena sono arrivato a Dhaka, lo scorso febbraio, ho avuto subito nelle

mie intenzioni quella di riuscire ad incontrare Shahidul Alam, e grazie anche

alla sua disponibilità e gentilezza, il sogno si è avverato, non molti giorni

prima della mia partenza.

Ci siamo incontrati nella sua accademia Pathshala, prima che

traslocasse nella nuova sede, e abbiamo scambiato i nostri libri. Mi ha

raccontato della sua scuola, delle sue attività. È stato un bel momento che non

dimenticherò; è fondamentale avere conferma di certe qualità umane che si

leggono nelle fotografie e che poi appartengono sinceramente anche alla

persona; troppo spesso le fotografie e le parole sono migliori delle persone

dietro la macchina fotografica.

Quello che colpisce di Alam e la sua attitudine e il suo sorriso

bonario.

Tante ne ha viste e sa come affrontare le tempeste.

Voglio sottolineare questo aspetto perché non capita spesso di potere

incontrare i propri miti.

|

| Shahidul Alam. “Girl at Anwara”. Anwara, Bangladesh, 1991 |

Comunque, tornando a noi, in questo ultimo libro ci sono anche altre

immagini del suo lungo progetto “Migrant Soul”, che è uno di quelli che io amo

di più. Perché questo è stato uno degli elementi di forza che mi fece amare il

suo lavoro: non era solo una questione di immagini e volti che raccontavano il

Bangladesh, ma era anche focalizzato sul tema della migrazione, sulle

difficoltà del suo popolo costretto ad emigrare per sopravvivere, che è sempre

stato anche il mio comune interesse.

Fu inevitabile, perciò, che il suo primo libro diventò una pietra

miliare della mia libreria e dei miei corsi di Mediazione Culturale.

Inoltre, nella mia permanenza in Malesia, così come nei miei continui

viaggi in aereo, negli aeroporti di Doha o Abu Dhabi, ho rivisto con i miei

occhi i soggetti delle sue fotografie, tutti quei bangladesi che hanno lavorato

nei cantieri delle Petronas Towers in Kuala Lumpur del 1998, oppure i volti

stanchi e persi nel vuoto di chi attendeva un volo di ritorno negli aeroporti.

In ogni strada e cantiere della Malesia ci sono centinaia di lavoratori dal

Bangladesh, così come gli addetti alla pulizia degli aeroporti delle grandi e

ricche capitali arabe.

Ovviamente tacendo tutto quello che ho visto in oltre dieci anni con la

comunità bangladese a Roma.

|

| Shahidul Alam. Maldive, 2000 |

|

| Shahidul Alam. “Airport goodbye”. Dhaka airport. Bangladesh, 1996 |

Difficile scegliere una singola immagine.

Shahidul Alam ha iniziato a lavorare sul tema della migrazione dagli

anni 80 – come mi ha detto lui – e non ha ancora smesso.

Ma questa di Lokman a Singapore mi ha colpito da subito, per diversi

motivi.

Innanzitutto per l'impatto visivo, con questi bianchi e neri potenti in

controluce; per il senso di solitudine che emana questa immagine; e poi per le

parole dello stesso Lokman che Shahidul riporta nella didascalia:

“Ci sono ragazze del Bangladesh provenienti

da famiglie benestanti che studiano qui. Le sentiamo parlare tra loro in

bengalese, ma quando proviamo a parlare con loro fanno finta di non conoscere

la lingua.”

In questa poche righe, unite a questa fotografia, rendono veramente in

modo dirompente una condizione vissuta da migliaia di lavoratori all'estero.

Più di saggi da centinaia di pagine.

Secco e potente. Struggente.

La condizione di addetto alla pulizie che diventa una categoria esistenziale, non solo lavorativa. Ignorati e rifiutati, quasi con disgusto, dalle classi agiate del proprio popolo.

Questo mi è capito di avvertirlo molte volte anche qui in Italia.

Chi ha la fortuna di potere fare una vita migliore in un paese

straniero, tende a distogliere lo sguardo da chi, stesso sangue e paese,

ricorda loro da dove sono venuti. La superbia di chi preferisce ignorare la

parte scura della propria pelle. Di chi guarda dall'alto in basso e finge

addirittura di non conoscere la propria lingua, per non “mischiarsi”.

Proprio i bangladesi che sono morti per difendere la propria lingua,

fondando la loro nazione...

Ma Shahidul Alam no, lui non guarda dall'alto in basso. Da fotografo di

fama mondiale, da direttore di scuole e vincitore di premi.

No. Lui si abbassa, al livello del pavimento. Fotografa Lokman dal

suolo, cosicché la sua figura si innalzi, riprenda tutto il suo valore di

essere umano, di “eroe migrante” (bayani, viene detto in Tagalog, l'eroe

che parte dalle Filippine, sacrificando la sua vita all'estero per garantire

una vita migliore alla sua famiglia in patria).

In questa immagine c'è tutto l'amore e il rispetto di Alam per il suo

popolo, soprattutto la parte più debole e indifesa.

Le fotografie parlano e raccontano tanto se si è capaci di leggerle. Anche le prospettive e i punti di vista.

Nel suo essere inginocchiato davanti ad un addetto delle pulizie, nella sua solitudine, Shahidul Alam ci ha ricordato cosa significa il rispetto. Per i più deboli, per chi non ha voce.

Ed è per questo che in migliaia si sono mossi affinché fosse scarcerato. Affinché la sua voce non sia mai imbavagliata.

Così come i nostri occhi.

“La pace qui cerco, su questa sabbia e su questa terra,

questo posto dove sono nato”

(Shahidul Alam)

|

| Io e Shahidul Alam. Dhaka, Bangladesh, Febbraio 2020 |

READ ALSO:

Per vedere Migrant Soul: https://universes.art/en/nafas/articles/2009/shahidul-alam

Shahidul Alam: “My Journey as a Witness”(SKIRA, 2011)Shahidul Alam: “The Tide Will Turn” (Steidl, 2019)

Comments

Post a Comment